これまでの

性の多様性について、私は、2020年に区民の方から提出された「パートナーシップ制度導入を求める陳情」に賛成⇒議会でも賛成多数で可決されました。

それなのに、2年以上経っても目黒区独自の制度ができる気配が一向に無く、東京都の制度に先を越されてしまい……。対応の遅さを議場で指摘しました。

実績

01

#2期目

2023年4月 課長に直接要望

“香害”問題の周知啓発を

02

#1期目

2022年1月 委員会で要望

【障害】必要な人に見やすい手話を

今年の成人式では、式典の最初から最後まで手話通訳がついていましたが、席によっては少し見づらい場所もありました。

聴覚障害者の方は最前列に誘導するなど、手話を必要とする方が見やすい場所で見られるよう、配慮が必要ではないでしょうか。

2023年1月 改善

聴覚障害者の方に手話通訳が見えやすい座席に優先して座っていただけるよう、誘導を改善していただきました。

03

#2期目

2019年10月 予算要望書で要望

【高齢】老人いこいの家を多世代交流の場に

老人いこいの家が“老人”という名称になっていることによって、多くの高齢者の方に敬遠されている要因となっています。名称を“いこいの家”などと変更して、多世代交流の場にするべきです。

2025年4月 施設の名称が”いこいの家”に

老人いこいの家→いこいの家に名称変更されるとともに、館内の部屋についても高齢者以外の一般の方も予約・利用できるように制度が変わりました。しかし、多世代交流の場にはなっておらず、さらなる工夫が必要です。

04

#2期目

2022年3月 予算審査で要望 & 2020年,2022年,2024年 課長に直接要望

【高齢】介護事業所にボランティア人材の募集を

介護事業所は慢性的な人材不足に悩んでいます。一方で、介護の仕事には、資格や経験が無くても担える介護補助の業務(配膳・下膳やレクリエーションなど)は多く存在し、そうした業務にも有資格者が多くの時間を取られている現状です。

スキマ時間で働きたい方と介護事業所とのマッチングを行う民間の人材マッチングプラットフォームを活用し、人手不足解消に取り組んでください。

2025年8月 実現

目黒区でも、介護事業所とボランティア希望者をマッチングするサービス「Sketter」との連携が始まりました。区は、介護事業所が払うサービス利用料を代わりに負担し、介護に関して無資格・未経験の方でも有償ボランティアとして気軽に介護補助に携われるよう働きかけています。

05

#2期目

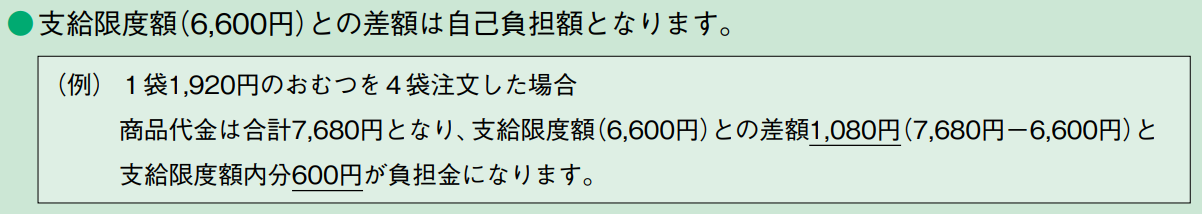

2025年3月 予算審査で要望

紙おむつ支給制度の改善を

実現に向けて提案中

01

#1期目

2023年2月 代表質問で提案

健康増進につながる取り組みをした方にポイントを

全国各地で、市に協力頂いた方に市内の店舗で使えるポイントを付与する取り組みが増えています。

例えば大阪府枚方市では、がん検診の受診者や、健康教室への参加者、ファミサポの新規提供会員登録者、スマホアンケートへの回答者にポイントをプレゼントする取り組みを行っています。

これらは、区政参画の活性化や区民の健康増進につながるなど、多くのメリットが期待できます。目黒区でも実施してください。

区の回答

来年度、「オクトーバーラン&ウォーク」で一定の目標値を超えた方に、商店街アプリのデジタルポイントを付与しようと考えています。

この実績を踏まえながら、他の行政分野での活用について、先行自治体の取り組み事例も参考にしながら、検討を進めていきます。

02

#1期目

2020年6月 補正予算審査で要望

【高齢】福祉施設での学生バイトの内容に工夫を

コロナ禍でバイトができなくなった学生に介護・福祉施設で働いてもらう「学生支援プログラム」について、バイト先の休業が元に戻りつつあるなか、何も工夫がなければ人材確保に苦労すると思います(もともと介護業界は人手不足に悩んでいる分野です)。落語や楽器演奏など、学生が自分の趣味や特技を生かせるレクリエーションの場を提供して、ワンランク魅力的に感じてもらえるような動機付けが必要です。

区の回答

就労した後は、福祉施設での交流会に参加していただいて、利用者の方とお話をしていただくとか、音大生であればそこでぜひ演奏会を開いていただきたいと思っていますので、後にそうしてつながっていければということで、ぜひ検討したいと思います。

03

#1期目

2022年3月 予算審査で要望

あらゆる世代の“おひとり様”への支援を

孤独死や孤立死のリスクがあるのは高齢者だけではありません。都の統計によると、目黒区では2019年度、自宅で異常死(≒孤独死)した190人のうちの27%、51人が若い方でした。

特に若い方は、セルフ・ネグレクト(セルフ・ケアの不足、住環境の悪化、サービスの拒否などの問題を抱えた状態)の末に孤立死する事例が多く、目黒区と高齢化率の近い千葉県浦安市で行われた実態調査でも、セルフ・ネグレクトが疑われる市民は、高齢者が144人に対して若年層は213人と、むしろ若い世代の方が孤立死のリスク保有者が多かったのです。

孤立死対策は若い世代への支援も欠かせませんから、目黒区でも、支援策の対象を年齢で区切ることなく、必要な方にはどの世代にも届けられるようにしてください。

区の回答

より高齢になるほど孤立化しやすくはなりますが、若年層や壮年層でも孤立しがちな方は一定数いらっしゃいます。

大切なのは、セルフ・ネグレクトの状態にある方への予防、早期発見、支援や、自殺予防などであると考えています。様々な事情で生きづらさを抱えて助けを求めることができない人や、社会から孤立している人が自らの抱える問題に気づき、SOSを表明できる、助けてと言える社会づくりを進めていきたいと考えています。必要な方に支援が行き届く事業を組み立てていけるよう調査研究してまいります。

04

#1期目

2022年3月 予算審査で要望

地域で孤立した若い方へのアウトリーチ型支援を

高齢者の方なら、介護保険制度をはじめとする様々な支援サービスを通して、一定、社会からの見守り体制は整っています。しかし、若い方が孤立している場合には、黙っていても支援が届く行政サービスはなかなかありませんから、高齢者と比べて困りごとが周囲から見つけられにくく、支援の手が伸びにくい側面があります。

さらに、せっかく行政が支援策を設けても、本人が拒否する傾向もあるとも言われており、非常に難しいわけです。身近に頼れる人がいない方への支援策をただ設けるだけではなく、アウトリーチ型の支援を、「セルフ・ネグレクトの方と区のサービスをどうつなげていくか」という架け橋の部分も合わせて検討してください。

区の回答

ご指摘のように、セルフ・ネグレクト状態に陥るリスクの高い区民に向けた積極的なアプローチによって、予防につなげることが重要です。

区では、切れ目のない相談支援体制と、対象者を限定しない見守りネットワークや見守りサポーターなどの地域の見守り体制のさらなる強化、また、民生・児童委員による見守り訪問活動、コミュニティ・ソーシャルワーカーや地域包括支援センターによるアウトリーチ型の支援の取組を進めています。見守り体制から積極的な介入体制への移行、支援者や専門職との連携体制、対象者との継続的な信頼関係の構築など、かけ橋となれるよう検討します。

05

#1期目

2022年8月 委員会で要望

【障害】知的障害者向けの文章は分かりやすく

障害者計画を策定するための知的障害者向けの調査について、前回行った時の調査票では、フリガナをつけるなど、デザイン面をほかの調査とは変えて分かりやすくしています。ただ一方で、果たしてこれで十分なのだろうかと思うところがあります。例えば、知的障害者の方には、「分かち書き」といわれる単語と単語の間をちょっとスペース空けるですとか、ルビを大きく振るですとか、漢字も小学校2年~3年くらいの漢字までにしたほうがよいと言われる中で、現在の調査票はそうはなっていません。今回の調査ではさらなる配慮ができないでしょうか。

区の回答

知的障害者用のアンケート調査の、ふりがな付のほかのさらなる工夫については、現在、業者のほうと調整させていただいているところで、対応できるところは可能な限り対応していきたいと思います。また次回についても、さらに工夫していきたいと考えています。

06

#1期目

2023年3月 予算審査で要望

【性】 事実婚も含めた区独自のパートナーシップ制度を

目黒区で「パートナーシップ制度導入に関する陳情」が採択されてから2年半、いまだ区独自のパートナーシップ制度については動きがありません。

性的マイノリティの方だけでなく、事実婚の異性パートナーなどの、現在の婚姻制度の下で生活上の不便を抱えているより多くの方々を包摂し、多様なパートナーシップの在り方を尊重する区独自の宣誓制度を創設してください。

区の回答

パートナーシップ制度は、区民の中でも様々な意見があることから、丁寧に検討していくべきものです。

今しばらく、東京都のパートナーシップ宣誓制度の運用状況を見守りつつ、都内の自治体の動向なども注視しながら、区としての検討を重ねていきます。

07

#1期目

2023年3月 予算審査で要望

【性】 都の受理証明書を区の施策でも使えるように

東京都の「パートナーシップ宣誓制度」で宣誓をするともらえる受理証明書があれば、都が実施する本来夫婦のみに認められていた行政サービスを、夫婦と同等のパートナーとして受けることができます。

一方で、市区町村の行う事業については、それぞれの自治体が、それぞれの事業について「東京都の受理証明書でも有効」とするような制度改正を行う必要があります。

目黒区としては、都の受理証明書の扱い方がまだ決まっていないとのことですが、災害弔慰金を受け取れるようにするなど、早急に都の宣誓制度とすり合わせてください。

区の回答

東京都の制度については、やっと4か月運用したところで、今まさに情報収集に努めています。今しばらく時間が必要です。

都の制度が適用できる可能性のある事業については、全庁調査を行っているのに加え、東京都からの調査もあったので、洗い出しは一定程度できていますが、どうしていくかについては今まさに見極めをしているところです。

08

#1期目

2022年9月 決算審査で要望

【性】都のパートナーシップ制度の周知を都とともに

東京都の発行する「受理証明書」について、目黒区民と区内の病院、そして事業者などへの制度周知・活用の働きかけを、東京都とともに率先して行ってください。

09

#1期目

2022年9月 決算審査で要望

【性】 LGBT相談に、LINE相談の創設を

LGBT相談の昨年度実績が0件、今年度は9月までに2件と低調で、もっと相談しやすい制度にするための改善が必要です。

(LGBTQは若い世代だけの問題ではありませんが)特に若い世代こそ人生経験が少ない分大きな悩みを抱えていることが予測され、若い世代に寄り添った相談体制が必要です。だとすると、今の若い世代のコミュニケーションはLINEなどの文字情報でのやり取りがほとんどですし、LINE相談をできないでしょうか。

LINEやチャットでの相談対応の有効性は様々な実践で裏付けされていて、例えば、長野県教育委員会が「中高生のいじめ相談」をLINEで受け付けたところ、相談件数が前年同時期に行った電話相談の約26倍になったそうです。検討してください。

10

#1期目

2021年11月 パブリックコメントで要望

【性】計画名が長すぎる

『目黒区男女平等・共同参画及び性の多様性の尊重を推進する計画』はタイトルが長すぎて、読む気を損ないます。

近隣区では、「渋谷区男女平等・多様性社会推進行動計画」や「マイセルフ品川プラン」など、より短く、親しみやすいネーミングになっています。

計画書の中身には多様な観点を盛り込むべきですが、タイトルまで長くするのは悪影響が大きいため、再考をお願いしたいです。