こんにちは。31歳の目黒区議会議員、かいでん和弘です。

先週の木曜日(2025年9月11日)、目黒区を豪雨が襲いました。私は補正予算を審議する委員会で終日区役所にいましたが、議場には雷鳴がとどろき、被害状況の報告が入るたびに会議を中断、答弁をしていた防災課長も途中で現場に急行いただくなど、終始張り詰めた空気が漂っていました。

執筆時点でも区内で40件以上の浸水被害が報告されており、さらに今後、調査が進むにつれて被害件数は増える可能性がある状況です。改めて、被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

今回のブログでは、前半部分で現在行っている区の豪雨対策をお知らせするとともに、後半部分で区民の皆さんが風水害の被害に見舞われた際にどのように対応したらよいか、ということをまとめます。

9月11日の雨について

まずは9月11日の雨を振り返ります。目黒区内で最も多く雨の降った地点とその雨量は次の通り。

最大時間雨量 緑ヶ丘 133.5㎜/1時間

10分間最大雨量 碑文谷 33.0㎜/10分

積算雨量 緑ヶ丘 162.0㎜

参考までに、2か月前、7月に蛇崩川緑道で内水氾濫が発生した時の雨量は、

最大時間雨量 緑ヶ丘 89.5㎜/1時間

10分間最大雨量 緑ヶ丘 21.5㎜/10分

積算雨量 緑ヶ丘 106.0㎜

だったので、今回は7月の1.5倍多く、雨が降ったということになります。

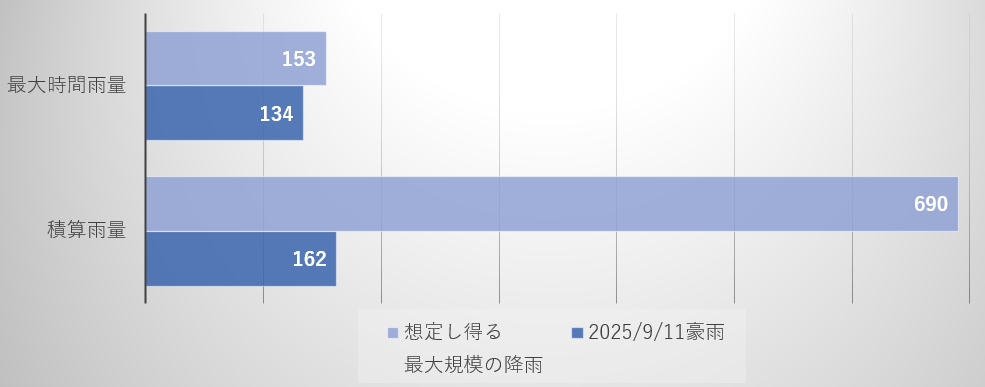

では今度は試しに、今回の雨量を目黒区の水害ハザードマップで想定されている雨量と比べてみます。

ハザードマップは、「想定し得る最大規模の降雨」として、積算雨量690㎜、時間最大雨量153㎜の雨が降った場合の氾濫予測地域を示しています。

ですから、今回の大雨を比べてみると、積算雨量としては大したことがなかったものの、1時間の雨量としては、ハザードマップの想定に迫ろうかという、かなりの量が降ったということになります。

目黒区は何㎜の雨まで耐えられる?

では、目黒区の河川や下水道は何mmの雨にまで耐えられるのでしょうか? 正直これは雨の降る範囲や持続時間次第で全く違ってきますし、区内でもそれぞれの地点の地理的な要因で異なるため、「『何mm以上だと必ず溢れる』みたいな単純な話ではない」ということはあらかじめお断りしておきます。

ただ、それだとそれ以上何も話すことがないので、あえて、単純化した数字をお伝えしようと思います。

現在の目黒区の処理能力は、

56mm/1時間

程度だとされています。

そして東京都の方針では、これを2044年ごろまでに

85mm/1時間

の雨量まで溢れなくなるように、インフラ整備を進めることになっています。

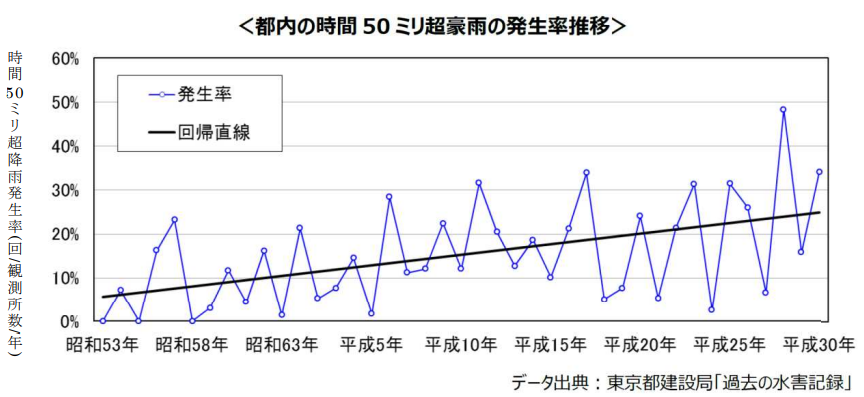

ですから今回の1時間当たり134㎜という降雨は、20年後の目標値さえ軽く超えている量なわけで、東京都の計画は、昨今の気候変動による豪雨の激甚化に対しては、まったく追い付いていないことがお分かりいただけるかと思います。

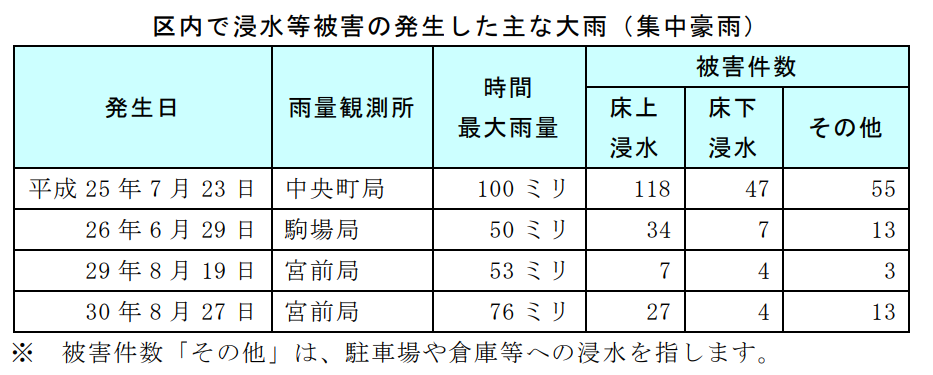

下の画像は過去に区内で浸水被害が発生した際の雨量です。50㎜前後の雨量でも浸水被害は発生していますし、逆に今回の134mmはこれまでと比べて明らかに突出していたことが分かります。

以上を踏まえると、ハザードマップで色がついている地域の方は、「1時間当たりの雨量が50㎜を超えた場合は要警戒」ということになります。

ちなみに、東京都建設局では、「水害リスク情報システム」というウェブサイトを運用しています。そのなかの「浸水実績図」では、ハザードマップとは異なり、1989年以降に実際に浸水した地域を閲覧することができます。

無断転載禁止とのことなので実際の画面はここには載せませんが、このサイトで確認する限り、今回の豪雨でも浸水被害の発生した西小山駅周辺は、以前1999年にも浸水被害が発生していたようです。一方で、蛇崩(五本木)の地域と自由が丘は、1989年以降に限っては、水害が発生したことのない地域でした。

行政は何をしている?

“気候変動にまったく追い付いていない”とは書きましたが、当然、行政も治水をさぼっているわけではありません。東京都と目黒区は役割分担をしながら豪雨対策を進めています。

この画像の出典となった資料は、東京都が「75㎜/h」の雨までを目標としていた時のものなので、2044年の都と区の合計値は75㎜/hとなっています。ただ、細かい数値はさておき、都の数字は区の数字の数倍の規模です。このことからも分かる通り、豪雨対策においては、都が主役、区は脇役なのです。

次に、それぞれの役目の詳細を見ていきます。

東京都が治水の主役

まずは東京都。都が行う豪雨対策については過去のブログで詳しく(&割と面白く書けたと思います)解説しているのでぜひご覧いただきたいのですが、都は川や下水道管を広げる工事をしたり、水を一時的にためる“調節池”を目黒川の上流3か所に新設(計画段階)したりといったような、河川や下水道に直接手を加えることがその役割です。

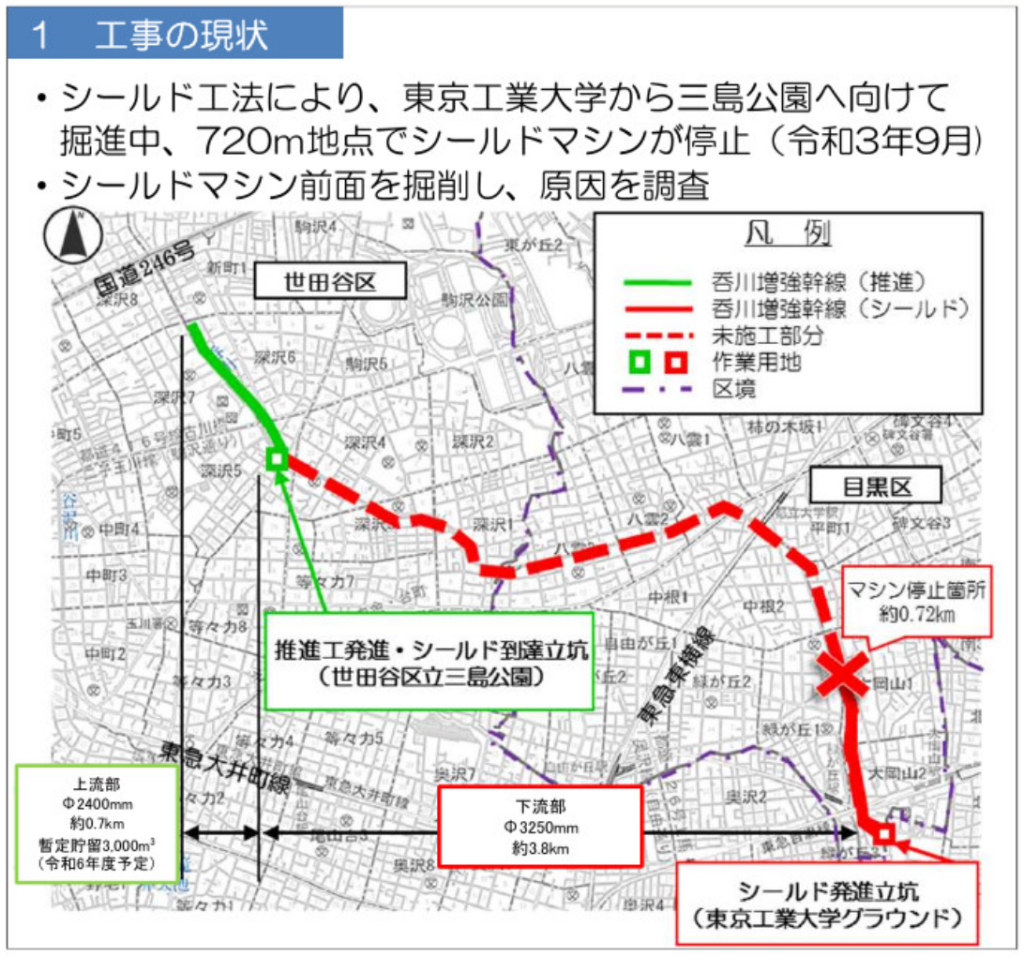

上のブログでは目黒川のみをピックアップしていたので、ここで呑川についても書いておきます。呑川流域の八雲地域では、2013年の豪雨で浸水被害が発生したことから、2021年、東京都が呑川緑道の下を通っている下水道管を増強し、75㎜の雨が降っても溢れないようにする工事を開始しました。

この工事では、すでに地中に埋まっている下水道管(=暗きょ化された呑川)よりもさらに深い地中20mの位置をシールドマシンで掘り進める予定となっていましたが、東工大(現在の東京科学大)のグラウンドから出発して700mを掘り進んだ地点でシールドマシンの部品が脱落、そこから現在まで原因究明と修理を進め、ようやく昨年から工事が再開されました。

以上のように、水害対策の大部分は、直接川や下水道をいじれる東京都にやってもらわねばなりません。

目黒区は川に流れるまでを担当

一方で、脇役にあたる目黒区が行うのは、「流域対策」、つまり川や下水道に雨水が流れることを少しでも抑制したり、大雨のピークから時間をずらして放流できるように対策する、いわば川に流れるまでの対策が主な仕事になります。例えば次のようなものです。

普通の道路に見えますか?しかしこれもれっきとした流域対策。これは、「透水性舗装」というものです。

普通のアスファルトは、土の地面とは異なり吸水性が無いため、雨水は表面を滑るように流れていき、排水溝へと吸い込まれます。これだと、降った雨が全部すぐに下水へと殺到し、内水氾濫(下水がパンクしてあふれ出すこと。マンホールから水が逆噴射してくる動画をたまにSNSで見かけます。)の危険があります。

そこで、道路を透水性に優れたタイプの舗装に貼り替えて、アスファルトの隙間から地面に染み込むようにしているのです。これによって、下水に流れる雨の量を減らすことができるという仕組みです。

区役所ではこの作業を毎年人知れず進めておりまして、区内で昨年までに、16万㎡分の道路を透水性舗装へ置き換え終えています。ただこの透水性舗装、少々もろいのが難点で、上の画像も少しへこんでいるのがお分かりになるかと思います。あまりに交通量の多い道路には適していません。

他にも雨水をゆっくりと地中へ流していく「雨水浸透ます」という装置を道路工事のタイミングで設置したり(919か所設置済み)、一時的に雨水をため込む「雨水貯留施設」を公園や学校の校庭に埋め込んだり(公園だと駒場野公園、中目黒公園、目黒天空庭園に設置)など、川や下水にいっぺんに雨水が流れ込まないような対策をいろいろと行っているのです。

民間への補助も区の仕事

とはいえ、公共空間だけでの対策では、効果は限定的です。そこで、区民の皆さんも豪雨対策を行って頂けるように、目黒区では、豪雨対策に関する補助制度をいくつか実施しています(2025年9月時点の情報)。

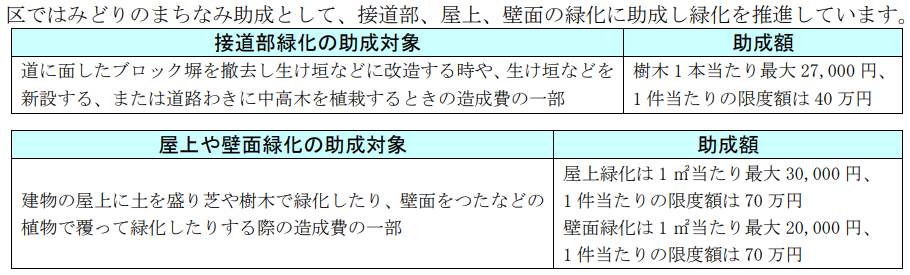

〇 「家を緑化したい!」←補助します!

街なかの緑を増やし、下水への雨水流出を抑えることができれば、減災に寄与します。そこで目黒区では、区民の方がご自宅や店舗などの道路に面した部分に生け垣や中低木を植える際に一部の費用を補助する制度(接道部緑化助成制度)と、屋上緑化の助成制度、壁面緑化助成制度を実施しています。要するに、生垣と、屋上と、壁の緑化への補助です。

緑に囲まれたご自宅や店舗にしたい方、ぜひこの制度をご活用ください!

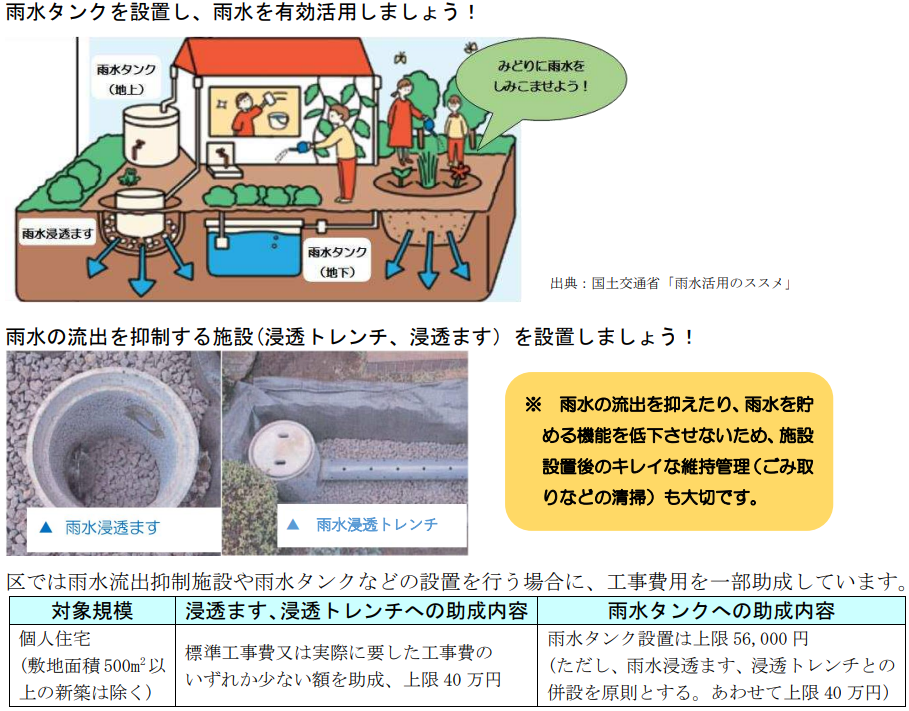

〇 「雨水を溜めて使おう」←補助します!

雨水をため込む「タンク」や「浸透ます」をご自宅に設置される場合に、区から工事費最大40万円を補助しています。タンクにためた雨水を、草花への水やりで使うなどの用途で雨水をご活用いただければと思います。

とはいえ制度の知名度が無く、また設置することのメリットもそこまで大きくないことから、残念ながらこの制度は毎年0~4件しか使われていません。

そこで、区が公共施設を建てる場合にはこのような雨水流出抑制施設を必ず設置するようにしていますし、都・国の施設や、大規模な民間施設(敷地面積500㎡以上)を建築する際にも、設置するように区から指導を行っており、個人宅以外の施設でも流域対策が進むよう、区として努力しています。

溢れても生命と財産を守る

ここで、改めて都と区の対策の全体像を見てみましょう。

ここまでは都の仕事と、区の仕事のうち1の「流域対策」に関する部分のみをご説明してきましたが、図の下半分にあるように、「2 家づくり・まちづくり対策」や、「3 災害情報の発信や避難対策」も区の仕事です。

もはや激甚化する豪雨災害に対して、「絶対に溢れさせない」というのは不可能なのかもしれないと思っています。もちろん「絶対に溢れさせない街」を目指してはいますが、20年後に85㎜の雨に対応できるようになったところで、100㎜の雨が毎年降るようになればなすすべありませんし、「下水道を合流式から分流式にしてほしい」(詳しくはこちら)とか、「調節池をたくさん作ってほしい」とか、言うのは容易ですが、実際には莫大な費用と時間と、工事の間の周辺の生活環境への影響が見込まれます(とはいえ区としては都に要望は続けます)。

そのため、区の仕事として図の下半分にある「2 家づくり・まちづくり対策」と、「3 災害情報の発信や避難対策」が重要になってきます。ここで、溢れてしまった水に対して家を守るための補助制度を一つご紹介します。

〇「止水板を設置したい」←工事費を補助します!

浸水被害翌日の西小山駅前商店街では、多くの店舗が臨時休業の札を掲げ、店内の清掃や水没した部品の補修等に追われていました。次なる浸水被害を防ぐため、区の補助を使って建物の出入り口に止水板を設置してみてはいかがでしょうか。

住宅にも店舗にもお使いいただける助成制度で、最大で100万円までの工事費を補助します(工事の前にお問い合わせください)。

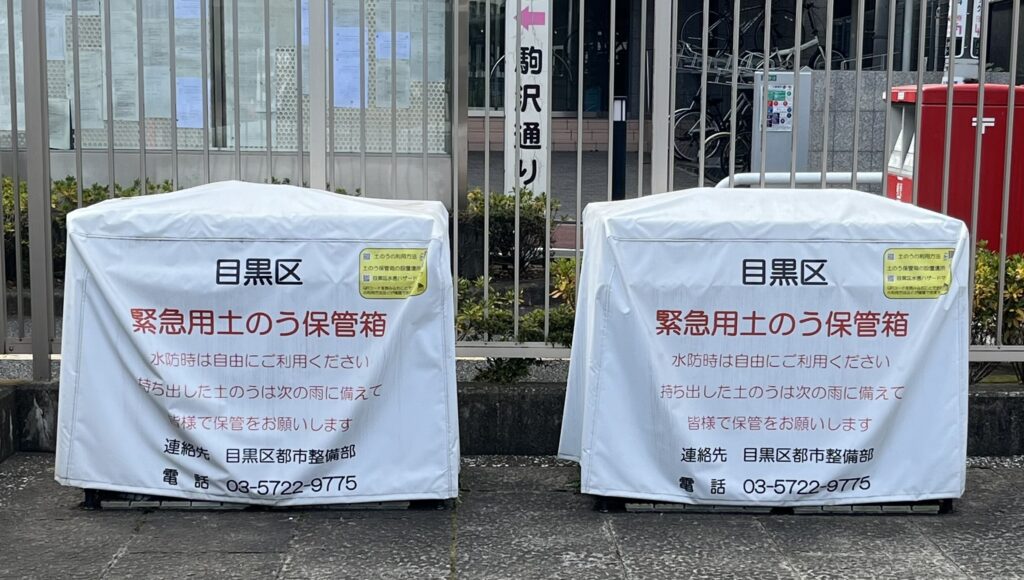

工事して止水板を設けなくても、土のうを使えば無料で対策できます。区民誰でも使える土のうの設置場所は、近年ずいぶん増加しました(土のうの設置場所はこちら。地図の場所にずっと置いてありますから、水防用であれば、何も言わずに、いつでも無料で持っていくことができます。)。

また、ハザードマップを公開したり、避難所の開設情報を発信したり、河川の水位の監視システムも運用するなど、区民の方がいち早く危険を察知し避難できるように、区として努めています。(もっとも河川の水位については東京都も発信しており、目黒区は定期的に更新される静止画なのに対し、東京都はYouTubeに動画で載せているので、「どちらか一方をアピールすればいいのではないか」、「税金の使い方として非効率なのではないか」と思わなくもありません。)

被災した場合にすることは?

ここからは、実際に大雨による家屋の破損や浸水被害を受けてしまった方向けに、簡潔にお伝えしていきます。

結論から言います。

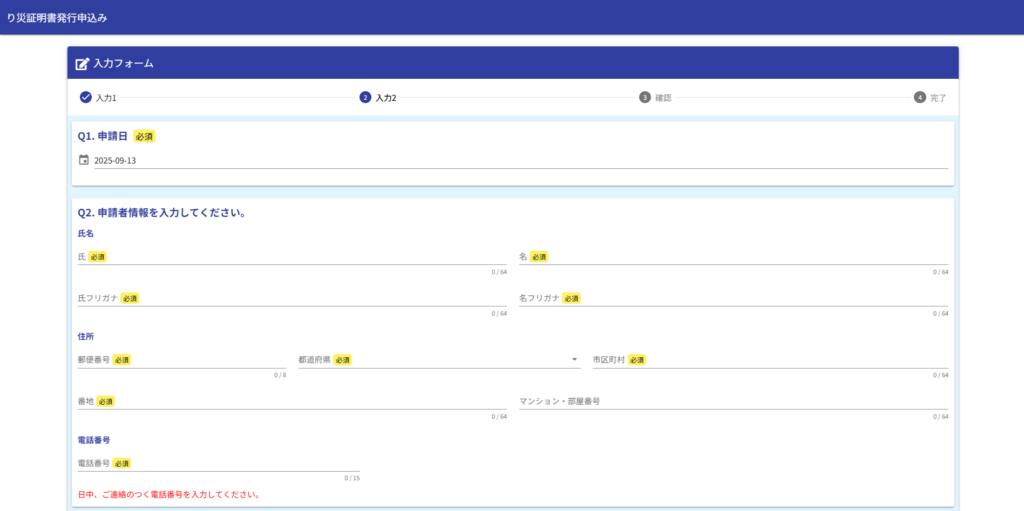

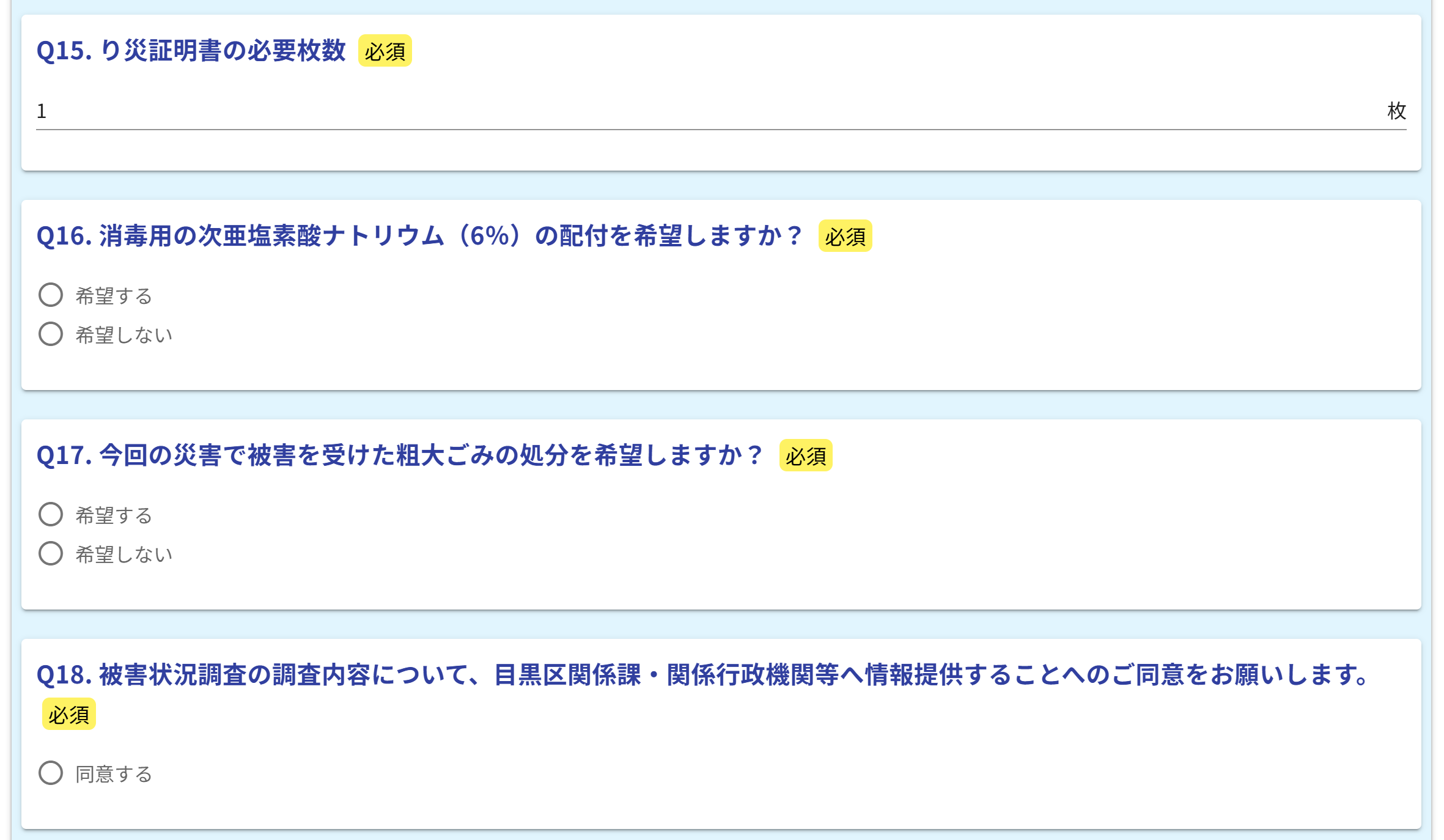

被害状況を(片づける前に)写真や動画で収めたうえで、区役所へ下記のオンライン申請をしてください。これで役所関係の申請はいったんは終了です。

(2025年9月12日時点の)区のウェブサイトには、①目黒区防災課へ被害調査の依頼をかけて、②消毒薬も必要に応じて申請し、➂粗大ごみ等があったら清掃事務所へ引き取りをお願いし、④再び防災課にり災証明の発行を申請する、という手順が書かれているのですが、その一連の手続きはすべて、り災証明書発行申込みのフォームへ入力することで完結します。

フォームのなかでヒアリングできるように作られているんですよね。防災課としても電話で申請を受けるよりも時間を取られず、情報伝達も確実なので、「電話よりもフォームの方がありがたい」と言っていました。

見舞金と税の減免

その他、ネット上で探しづらい情報が2つあるので、この機会にまとめておきます。まずは見舞金について。

区職員による被害調査が終わった後に、その被害の程度に応じて区から見舞金が支給される場合があります。ただし、支給対象となるのは家屋の全壊・半壊や、床上・床下浸水などに限られ、金額も1世帯当たり1~5万円のみです。ですから、大雨が予想される場合に事前には自己防衛を行って頂くのが第一です。

次に税や各種保険料の減免基準がどうなっているか、ということです。区のウェブページをみると、“災害にあわれた場合に、住民税等、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等が減免される場合があります。減免の対象となるか否かは、被害の程度や所得などによってそれぞれ異なります。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。”とあります。

しかし、いちいち各部署に問い合わせるのは負担ですから、減免の対象となる方をざっくりまとめます。「該当しているかも」と思った方は、各部署へ問い合わせていただければと思います。

住民税

合計所得1,000万円以下の世帯について、かつ損害の程度が3割以上の場合に減免を申請できます。被災日の翌日から3か月以内の申請が必要です。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/zeimu/kurashi/juuminzei/gennmenn.html

国民健康保険料

災害により、世帯の資産・能力の活用を図ったにも関わらず、一時的に生活が困難になった場合に減免となる場合があります。

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kokuho/kurashi/kokuho/hokenryo_keigen.html

国民年金保険料

住宅、家財などの財産被害がおおむね2分の1以上である場合に、申請をすると保険料が免除されます。

https://nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20141218.html

介護保険料

風水害等の災害により、住宅・家財等に著しい損害を受けた場合、申請をすると保険料が減免される可能性があります。

http://city.meguro.tokyo.jp/kaigohoken/kenkoufukushi/koureisha/menjo.html

今回はここまでとします。最後に、今回の風水害に関するお困りごとや区役所の災害対応について、ご意見・ご要望などございましたら、メール、LINE、Xなど、どのような手段でも構いませんので、いつでもご連絡ください。

《区政の最新情報はこちらから!》

この記事へのコメントはありません。